心无褶皱,行至春光

张卓婧,女,共青团员,电气工程学院电气工程及其自动化专业2022级本科生。于“西电东送”的重要基地——云南曲靖成长,她从小便耳濡目染祖辈在电力行业中的坚守与奉献。然而,真正让她坚定决心的,是家乡连续三年的电力短缺难题。她切身体会到电力供应不仅是经济发展的脉搏,更是生活质量的保障。这份独特的“传承”与对家乡的深厚情感,促使她立志扎根电力领域,成为点亮万家灯火的“光明使者”。

“立身以立学为先,立学以读书为本。”从大一到大三,她孜孜以求,稳打稳扎,大一学年GPA3.87,平均分92.76;大二学年GPA3.77,平均分90.32,连续两年以高分取得综测第一,曾获校特等奖学金、校一等奖学金、校社会实践奖学金,获评校优秀学生、优秀学生干部、优秀志愿者等10多项荣誉称号。

在学习过程中,张卓婧注重学习方法的培养。在每个学期开始前以及每月初,她都会制定详细的学习计划并严格打卡,并对相关专业知识进行思维导图绘制与大纲整理。此外,她也积极在数学、英语、计算机等多个领域有所延伸,曾获全国大学生数学竞赛三等奖、第六届“上电杯”全国科技翻译竞赛二等奖、大学生物理竞赛二等奖、“外研社·国才杯”笔译赛项上海赛区银奖、“外教社杯”跨文化能力大赛一等奖20多项优异成绩。以赛促学,秉持知识多元化发展。

创新筑梦,智行致远

“登楼知日近,傍海见潮生。”张卓婧始终坚持“问题导向”,锐意创新、大胆作为,并十分重视专业理论的应用,将所学付诸于科研。

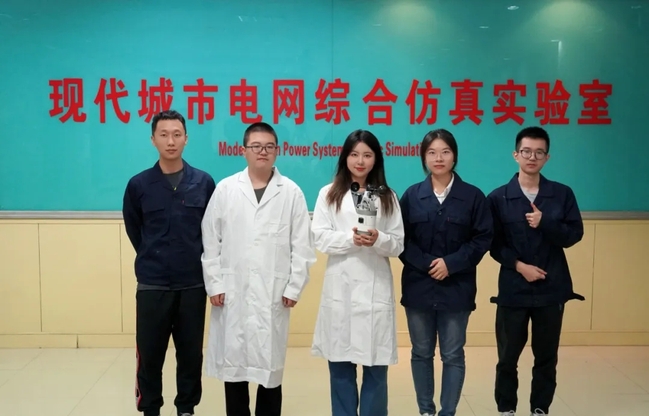

2022年,关注到光伏等新能源接入快速增长,配电网面临高峰电力输送能力不足、总体效率低下的问题,张卓婧加入“动态增容”课题组,通过踏实完成计划书撰写、实地调研、方案实施等多项任务,进一步积累了专业知识、项目设计和带领团队的经验。

2023年,张卓婧独立主持了1项国家级大学生创新创业计划项目。项目期间,她带领团队深入国网绍兴供电公司、安吉黄杜村、新能源场站等10余地调研,开展大量现场数据采集和访谈,分析城乡电网时段性供电之痛;她协同团队针对产品的绝缘等级、采集精度、数据传输等多项指标进行了多轮试验,优化装置设计;在赴陕安完成装置落地应用后,她与团队根据现场反馈和实测数据,逐步调整装置参数,大幅提升线路增容的精度和路径分配;统筹撰写商业计划书,主导产品推广方案,为市场化奠定了基础。

2024年,张卓婧作为项目负责人,代表学校参加第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛。备赛时间紧迫,她顶住学业压力,夜以继日地打磨讲稿和项目计划书,在老师的指导下和一次次练习中,及时总结路演问题,逐条攻克难点,不断完善每一个细节,常常忙碌到凌晨两三点才肯休息。正是这份执着与拼劲,项目最终斩获国赛金奖,实现从0到1的创新突破,并让她在校期间收获了3项发明专利。

张卓婧在该届“挑战杯”成果展上

博采众长,拓展视野。将自己打磨成一位自律奋进的项目负责人的同时,张卓婧也不断提升知识的广度与深度。大二暑假,她赴香港大学参与暑期科研,研究人工智能(AI)领域的最新应用,获得优秀学员证书,为未来的创新实践奠定了更为深厚的国际化视野和专业基础。

弦歌不辍,芳华待灼

“青衿之志,履践致远。”从“案前”奔向田野,张卓婧多次参与“返家乡”志愿者活动,深入电力公司调研电力供应难题,并为村民普及安全用电常识。她曾赴“两山理论”发源地——安吉余村参与社会实践,以“余村”经验助力上海沈陆村发展,与团队一起取得了第十八届“挑战杯”红色专项活动国赛三等奖的突破。

聚焦民生,青春引航,2024年携乡村经验再出发。在现代化交通网络成熟的背景下,张卓婧关注到了公益“慢火车”(全国仅保留81对)在推进偏远山区乡村振兴过程中的重要作用。

作为暑期社会实践队队长,她带领队员聚焦大凉山5619/20次和5633/34次绿皮“慢火车”,重走成昆铁路,挖掘文旅双向融合新模式,以特色文化和科技赋能反哺公益慢火车乡村旅游业发展。

作为领队,她积极与四川乐山胜利村、凉山普雄镇呷古村以及慢火车沿线车站负责人联络对接,开展深度访谈和数据采集;她与团队积极提供产品文创设计建议,探索“彝绣变装”线上宣传方式,帮助彝绣走出凉山,助力文化传承;她与队员一起搭建线上数字化文旅平台,该平台现已投入呷古村使用,实现科技赋能。

与此同时,张卓婧用真挚笔触生动呈现了团队的实践成果,撰写并发布了多篇新闻稿和报道。这些报道不仅多次被越西微报、越西文旅、普雄视界、等公众号报道,还受到了中国基层网、东方快讯、上海新闻之窗、四川在线等十多家网站媒体的宣传,浏览量总计150000+,转发量达300+。本次凉山实践也成功入选上海高校“三下乡”优秀典型案例。

汲取“坚守、实干、创新、奋进”的成昆精神内涵,张卓婧将不断用自己的努力,为中国攻坚克难的“红色基因”贡献力量,让彝乡振兴的故事在成昆铁路上常读常新。