物理科学与工程学院李勇/王旭团队关于手性保护非对称声信息传输的研究成果发表于《自然·通讯》

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-09-01 浏览:

近日,物理科学与工程学院声学研究所李勇、王旭教授团队在手性保护的极端非对称声信息传输方面取得进展。研究团队提出了一种手性保护与拓扑荷守恒的极端非对称声信息传输方法,并在强噪声环境下展现出鲁棒的传输能力。该方法利用径向模态自由度,克服了传统角向调制方式导致的手性破坏与通道串扰问题,相关成果以“Chirality-Protected Extreme Asymmetric Acoustic Information Transport with Noise Immunity”为题,发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

非对称传输是保障信息安全与系统鲁棒性的重要物理机制,但现有方案往往通过角向调制等方式引入外部动量,从而破坏涡旋波的手性,造成信号失真与通道串扰。研究团队利用径向模态自由度,通过轴向调制的声学超构材料驱动涡旋声波径向模态单向演化,实现了正向透射、反向完全隔离的极端非对称传输特性(图1)。

图1、手性保护的非对称声能量传输机理

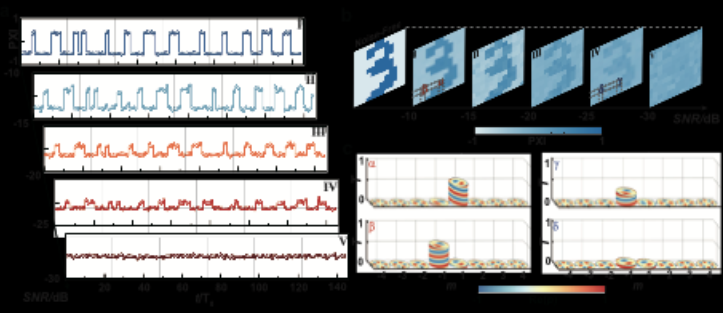

在信息传输验证中,研究团队将图像像素化并编码到不同手性的涡旋波中。实验结果表明,该方法能有效避免不同拓扑荷通道间的串扰,确保信息完整传输。当信号处于强噪声干扰下时,系统在信噪比低至-25 dB的条件下仍可成功重构原始图像(图2),充分展示了优异的抗干扰性能。

图2、噪声免疫的手性保护信息传输

研究结果表明,径向模态调控不仅实现了手性与拓扑荷保护,并将非目标模态转化为倏逝波予以滤除,从而保障信息在强干扰环境下的稳定传输。该方法为未来的水下远距离通信、航空发动机噪声控制及高容量声通信等应用开辟了新路径。

同济大学为论文唯一完成单位。博士研究生王泉森、硕士研究生刘春为论文共同第一作者,王旭教授与李勇教授为论文共同通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、中央高校青年教师科研创新能力支持项目、国家自然科学基金、上海市基础研究特区计划及小米青年人才项目等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63557-1