摘要:乡村建筑文化遗产是乡村现存实体的重要文化遗产之一,是物质、精神与社会空间的复合体,其价值感知与表达是衔接符号生成与主体认知的核心桥梁。基于列斐伏尔空间三元辩证理论,以西递、宏村为例,通过物质、精神与社会维度的解构,揭示空间价值感知与表达的内在逻辑。研究发现,物质维度通过景观实体与感官体验触发初步感知,精神维度依托符号化叙事深化情感认同,社会维度则在主客互动中实现价值传承与再生产。未来需要强化符号的场景化叙事,平衡遗产保护与功能创新,推动物质存续、精神共鸣与社会协同的融合,推进传统乡村建筑文化遗产的活化与利用,从而实现乡村振兴与空间价值重构。

关键词:乡村建筑;文化遗产;空间价值感知;空间价值表达

党的二十大报告指出要“推进文化自信自强”,“增强实现中华民族伟大复兴的精神力量”。习近平总书记强调:“乡村文明是中华民族文明史的主体,村庄是这种文明的载体,耕读文明是我们的软实力。”作为承载乡村文明的重要载体,建筑文化遗产代表着当地的乡村空间格局、地域传统文化的艺术表达,是当代社会人们寻求庇护和重塑情感联结的重要场域与空间。《“十四五”文化和旅游发展规划》提出,要“推进文化遗产资源调查和系统性保护,在保护中发展、在发展中保护,发挥文化遗产在传承中华文化、铸牢中华民族共同体意识方面的重要作用”。在此背景下,乡村传统地域建筑文化遗产的空间感知成为重要议题。

故本文基于空间生产视角,阐述乡村建筑文化遗产空间价值感知与表达机制,并通过对其空间感知的要素和维度进行解析,探究乡村建筑文化遗产空间价值生成及提升的路径,推动建筑遗产从静态保护转向活态传承,助力乡村振兴与可持续发展。

一、理论基础:国内外研究梳理

(一)乡村建筑文化遗产空间的研究

根据联合国《保护世界文化和自然遗产公约》规定,物质文化遗产主要包括具有突出、普遍价值的古迹、建筑群和遗址。建筑文化遗产即属于文化遗产中的物质文化遗产。近年来,文化生态学理论逐渐被引入文化遗产保护工作,该理论强调文化与周围环境要素的关系,物质要素与价值观念等非物质环境要素共同作用构成了文化生态系统。乡村建筑文化遗产空间体现着乡村传统地域特色,本文的乡村建筑文化遗产空间包含物理意义的建筑文化遗产空间及其形成的蕴含历史文化信息的非物质文化空间。

我国对于乡村建筑的研究最早起于民居研究,伴随国内外对乡村的关注,乡村文化遗产逐渐成为研究热点。中华人民共和国成立初期,刘致平等人开启了对西南地区传统民居的系统性研究。20世纪50年代,刘敦桢先生所著的《中国住宅概说》举例论证了明中叶至清末住宅类型及其各种特征。但当时的民居研究多集中于明清时期的民居遗存,民居体量较少且研究不甚全面。直到19世纪60年代《威尼斯宪章》的顺利通过开始引发国际社会关注乡村及其文化设施保护与建设。1999年国际古迹遗址理事会第12届全体大会通过《关于乡土建筑遗产的宪章》,强调“乡土建筑遗产在人类的情感和自豪中占有重要的地位”。2002年我国在新修订的《中华人民共和国文物保护法》中提出了“历史文化村镇”的概念。2005年《国务院关于加强文化遗产保护的通知》中指出:“把保护优秀的乡土建筑等文化遗产作为城镇化发展战略的重要内容”,并在此后的全国文物普查中着重加强乡土建筑遗产调查,在世界范围内,我国还积极将“安徽古村落”“福建土楼”等乡村建筑申报世界文化遗产,乡村建筑文化遗产的保护愈发完善。

综上,目前乡村建筑文化遗产研究的研究内容主要集中在三个方面:一是关涉乡村建筑文化遗产的保护与利用问题。文化遗产具有天然的文旅融合优势,伴随申遗进程,以徽州明代住宅、福建客家土楼、苏州传统民居、北京四合院等别具特色的乡村建筑为研究对象的研究陆续增多,例如金潇骁以福建客家土楼和贵州苗族吊脚楼为例分析其建筑适应性与保护策略。二是关于建筑文化遗产的乡村性和在地性属性的研究。乡村建筑文化遗产蕴含着丰富的文化内涵,从《威尼斯宪章》对乡村建筑遗产所作的界定来看,乡村性和在地性是乡村传统地域建筑文化遗产的核心属性,因此这类研究主要侧重于突出乡村建筑文化遗产与文化属性上的独特性,例如彭晓烈、高鑫深入挖掘少数民族特色村寨的差异性,在村寨再衰败和异化的过程中提出建筑文化传承与创新途径。三是有关乡村建筑空间的研究,研究对象涵盖游客、居民、空间旅游地感知以及空间重塑等多个方面,例如李竹、刘晶晶等以李巷老建筑为例试图建立营造出“主客共享”的乡村新公共空间,胡烨莹、张捷等探讨了乡村公共空间感知与游客地方感的内在影响关系。

总体而言,乡村建筑文化遗产的文化意义与空间属性已成为新的研究热点,但在研究过程中仍然受到研究方法的局限,新理论与实际案例的结合仍需持续探索。

(二)关于空间生产与感知的研究

空间最初是几何概念,20世纪60年代,爱德华·霍尔等人开始将空间理解为文化表达的空间认知,为空间赋予了人文精神,空间成为联系人和自然环境的纽带。20世纪70年代,西方人文社科界开始出现“空间转向”思潮,法国新马克思主义代表人物亨利·列斐伏尔认为空间背后反映的是社会的生产方式以及维持这种方式所需的生产力、生产关系,并建立了可整体呈现空间生产过程的“三位一体”理论架构,即空间实践、空间表征和表征空间三个维度的辩证统一,并将空间的维度拓展为物质性、精神性和社会性三个维度。后来,哈维从城市学视角研究城市与社会正义问题,苏贾提出了“社会—空间辩证法”“第三空间”等创新理论。20世纪90年代后,随着现代科技的进步,空间的流动性增强,卡斯特认为网络建立起新的社会结构,人们在不接触的情况下可以生成社会实践,促使资源流转和集聚。以上视角打破了仅把空间视为容纳社会行为的容器的思想,是将马克思的社会历史辩证法翻转为历史辩证法的空间化的重要尝试和探索。

基于列斐伏尔空间三元辩证理论框架,空间感知可阐释为主体通过具身性实践与符号化互动机制,对空间价值进行系统性解码的动态认知过程。“价值”的概念在词源学上表现为物对人需求的满足,人是价值发生的主要动力。空间价值可以理解为空间中建筑、氛围、活动带给人需求的满足和精神的愉悦,空间价值需要通过感知得到表达。感知在心理学中被分为感觉和知觉两种心理活动阶段,感觉是人类对物质世界的刺激进行探测并将信息传递给大脑的过程,知觉则是对大脑中的信息进行筛选并作出反馈。文化感知即主体感知器官在受到外界的刺激后,在头脑中接收对某一地区文化印象的信息,并形成对某一地区的文化感受。

表达是将思维所得的成果通过语言、表情、行为等方式反映出来的一种行为,空间通过主体的行为表达彰显该空间的物质、符号与社会意义的价值属性。消费者通过在空间中的感知与实践,解读空间中蕴含的文化内涵,构建出对该空间的无限想象,实现自我的内视和空间的外化,形成群体记忆并上升为情感认同。王兴中等依据地域文化景观的遗产性,提出文化基因理念,揭示传统文化在空间上传承与形制叠加的人文地理性。陈蕴茜研究了由纪念物及历史环境所构成的纪念空间,认为纪念空间之集体记忆产生的基础具有塑造社会记忆功能。汪芳等认为原真性的空间让人们有了信仰、依托,即使是历史原址上的重建也能体现出人们的消费和精神需求。虽然空间研究已有了相当积累,但当前对空间价值感知与表达研究的系统性较弱,其空间感知要素组合与价值属性在理论层面有待深入挖掘。

二、逻辑建构:乡村建筑文化遗产空间价值感知与表达

乡村建筑文化遗产作为空间存在,不仅包含物理意义上的建筑本身,还包含其场景内的精神内涵与文化特质。乡村建筑文化遗产感知的打造是一个意义生成的过程,主体在进行空间感知过程中有三个逻辑起点,即主体、客体和主客之间的空间互动。从主体进入客体空间到意义的生成和效果的呈现,离不开主客体彼此间作用,作为介质的建筑文化遗产空间在行为活动中逐渐体现出丰富的人文内涵,并延伸在空间与想象中。

(一)乡村建筑文化遗产空间价值感知要素

美国心理学家Mihaly Csikszentmihalyi认为体验会使个体失去自我意识,并扭曲时间,忽略掉其他无关感知而沉浸在环境之中,进而提出了心流体验的9个特征。在此基础上,Novak等人将其归结成条件、体验、结果等3类体验因素。Chen等人又将其分为事前、经验、效果等3个体验阶段。事前阶段是沉浸式体验发生的前提,空间感知主要发生在经验阶段,效果阶段则多展示了感知是否完成(见表1)。利用这一分类法,可对乡村建筑文化遗产空间的文化感知构建进行新的阐释。

1.主体主动的身份代入

主体感知空间主要通过体验获得,主体主动的身份代入对应经验阶段。主体在建筑文化遗产空间中生产生活或者旅游观赏,将注意力集中在当地特色建筑文化元素上,提取特色建筑文化元素的符号意义,将会形成潜在的感知控制。个体将自己“锚定”在空间中确认自身角色的定位,深入感知周围感知要素,形成对空间感知的向心力和文化自觉的感召力。主体在进入空间时,同样也获得了构建空间的机会,乡村传统地域建筑文化遗产空间中的砖瓦、雕刻、绘画、树木给人真实感,使得主体主动将身份代入空间之中,获得心灵体验。

2.客体引导的自我展延

空间客体是文化感知生成的条件,对应事前阶段。乡村建筑文化遗产空间通常是由多个小建筑文化遗产空间和舒适物组成的空间集合,在文化感知发生过程中空间的客体具有引导主体自我延展的功能。采菊东篱的田园风光、诗情画意的山水江南、古朴雅逸的北方四合院,这些客体建筑通过具象化和在地性的氛围引导主体自我延展意识空间。主体在空间位移过程中,文化元素在主体意识中存留,使得个体在一个个空间中不断叠加空间感知,万物交融、天人合一,从而深化对乡村建筑所蕴含的文化价值的认知。

3.主客交融的空间互动

空间感知经过主体与客体之间的互动得以完成,价值呈现对应效果阶段。主体在对周围场景和建筑的感觉间推动空间完成嬗变,促使情感和记忆的生产,获得愉悦感受和具有震撼力的想象。乡村建筑文化遗产空间的人类活动实际体现着主体和客体的交换关系,社会交换理论概念化了互动情况下个人和群体之间的资源交换,乡村建筑空间客体提供生产、生活、观赏内容,主体作出回应完成交换过程。在空间生产理论下,三元辩证关系中除主体和客体外还存他者,他者对主客体之间的互动交换也产生意义。在乡村建筑空间中他者可以是乡村氛围、田园精神、人文主义等非物质性的存在,故而乡村建筑文化遗产空间实则以主体与客体的互动为构建形式,构建了展示与欣赏、生活与旅游融合统一的场景空间。

(二)乡村建筑文化遗产空间价值表达过程

中国乡村地域正经历着转型发展过程和多维空间重构与分化,从空间生产的视角来看,乡村建筑文化遗产空间随之在这一过程中经历了资本、权力和权益等力量的重塑。

建筑空间是历史和记忆空间的外延,其历史意义与文化价值又在建筑与其外部空间的接续中得以展现,即建筑本身具有其建造的原本生活生产目的,其使用价值在呈现过程中展露出建筑所负载的历史意义与文化价值,从而成为当地重要的文化资源。

从空间感知的生成和呈现视角展开,柏拉图从哲学视角审视艺术作品,认为艺术是对事物现象的模仿,伽达默尔进一步界定艺术,认为艺术是空间事物的替代、在场和展现。空间艺术表达的关系如同镜中之像关系,在像中得到物本身,镜像无区分。主体在对乡村建筑的审视中使乡村记忆再现,建筑的空间价值表达表现为对现有生活的“在地扩充”,建筑中承载的历史记忆成为当地守护的精神内核,在现代生活中呈现出开放精神,构建起当代的社会内在机理。因此,乡村在建筑文化遗产空间的价值表达可以分为纵向和横向两个层面(如图1)。

纵向层面体现为主体感知空间的过程,涉及空间艺术的感知与表达,也是空间价值传承的必要路径。横向层面则显示出乡村建筑文化遗产空间所承载的双重价值,即资源价值和符号价值。一方面,丰富的乡村建筑文化遗产空间的建筑遗产在承续过程中贴合时代作出功能性的转变,成为当地重要的文化资源,体现其资源价值。另一方面,乡村文化遗产空间通过主体的感知,成为乡村情感记忆的再现者,通过社会资本的重塑,又成为当地独特文化价值当代的构建者,体现其符号价值。

图1: 乡村建筑文化遗产空间价值表达示意图

(三)乡村建筑文化遗产空间价值感知与表达维度

列斐伏尔认为社会属性造就了空间的复杂与多样,打破了“物质—精神”二元范畴,使得空间研究更开放和科学。基于列斐伏尔的空间三元辩证法,如果把各类社会空间和实体空间视作传播和交互的介质,那么空间价值感知与表达可以从以下三个维度展现:

1.物质维度:乡村景观的构建

物质维度对应空间实践,物质性空间存在的生产活动通过客观事物表达,而客观事物需要通过身体感知得到实现。物是信息传达的媒介,主体对乡村建筑文化遗产空间的感知都是从最直观的物质维度开始的,乡村建筑文化遗产空间中,客观实体是物理意义上最重要的保护对象,例如庭院、祠庙、作坊、衙署等,这些客观实体构建了乡村景观的整体面貌。而空间中的蝉鸣鸟叫、花香酒香、自然山水景观作为物象也都可以被主体直接描绘、观察和感知,它们与建筑实体共同承载了乡村情感思绪与信息,并成为空间表达的一部分。在经过主体感知后,激发、维系并推动着乡村建筑文化遗产空间的发展。

2.精神维度:符号意义的再现

精神维度对应空间表征,精神性空间充满被符号化的意识形态,无形的观念成为连接精神空间的纽带。符号化的意识在身体中生成,深化为头脑中记忆领域的一部分,体现在乡村符号的提取凝练和乡土精神的生产中,空间符号的意义价值得到再现。杨慧敏、姜敏涛认为游客通过解读遗产文化意涵感知其价值,在自我内视和构筑经验与想象的基础上生成包括地方、文化、国家等认同。乡村传统建筑遗产空间并不是只有物质性载体,还包括非物质性的元素。乡村传统建筑文化遗产经过历史洗礼,已经融入村民生活的场景中,孕育着道德情感、风俗习惯、理想追求、价值观念的地方认同,作为乡村符号加强感知者与空间之间的共鸣。

3.社会维度:空间价值的传承

社会维度对应表征空间,展现了具有社会意义的社会实践。文化认同感的生成过程是感知体验的高级阶段。乡村文化是乡村环境衍生出来的文化符号体系,建筑文化遗产充满价值内涵,例如乔家大院体现晋商诚信精神,孔府孔庙体现庙堂文化和诗礼传统,福建土楼体现客家先民艰苦创业的精神风貌,皖南古村落传承着人们尊老爱幼、勤劳淳朴、信任互助等乡村伦理。人们在空间中传承着精神与价值的过程也是空间再生的条件,旅游地特殊的历史文化和生活模式吸引大量游客前来观赏的同时,也会增加该地原住民的族群与文化认同,这种认同会提升旅游目的地形象和文化传播,进而吸引更多游客前来,成为建筑文化遗产空间再生产的推动性力量。

三、实证分析:西递、宏村建筑文化遗产空间的价值感知与表达

随着文化遗产保护运动的推进,建筑文化遗产成为文化遗产旅游的热点景观之一,人们通过文本与视觉数据记录空间体验,这些网评承载着有关感知与体验丰富的信息,成为研究空间价值感知与表达的重要数据来源。基于此,以下将以西递、宏村为实例对建筑文化遗产空间的价值感知与表达进行解构。

(一)研究设计

1.研究对象

研究选取皖南黟县西递、宏村两处世界文化遗产作为典型案例,其建筑文化遗产空间涵盖物质实体与非物质文化要素双重维度。2000年,安徽省黟县的西递与宏村因其保存完好的传统风貌而被列入世界文化遗产名录,这是我国民居建筑首次在全球范围内获得世界遗产殊荣。一方面,西递现存明清古民居224幢,完整保留“四水归堂”式徽派建筑群落;宏村则以137幢明清建筑构成“牛形”水系聚落,二者共同构成徽州传统营建技艺的活态标本。另一方面,两村承载着宗族伦理、商儒精神等文化基因,充分彰显了徽派民居的独特工艺与魅力。

2.研究方法

研究采取内容分析法和扎根理论。一是爬梳携程等网络平台游客网评文本数据,借助Novio和微词云软件实现高频词处理、语义网络图构建,探寻乡村建筑文化遗产空间价值感知的表征。二是借助扎根理论探索识别和凝练空间感知的范畴,通过数据整理和数据人工清洗,完成感知要素的提炼和归纳分类工作,实现对空间价值的锚定和深化。

3.数据获取与处理

研究选取携程、去哪儿及马蜂窝作为数据源,以“西递景区”“宏村景区”为检索关键词,爬取2021年7月至2024年7月间网络评论6273条。考虑到网络的虚拟真实性,特根据以下原则筛选数据:第一,时间效度筛选。剔除历时性偏差显著的过期文本,本研究将抓取文本限定于2021年7月—2024年7月近三年数据,共得到网评6273条。第二,语义完整性筛选。保留≥50字符的有效评论1980条。第三,真实性验证。去除一些明显是旅行社或者个人广告以及重复杂乱的网评,最终得到1910条优质网评(编号:WP1-WP1910),共约18万字。经预处理,如无效字符剔除、标点规范化及文本去噪等,形成15万字结构化语料库。

(二)研究过程与结果

1.西递、宏村空间价值表征分析

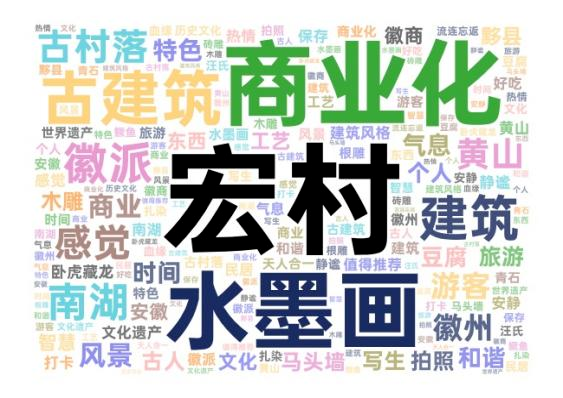

研究首先使用Novio词频功能进行文本的词性识别和词频分析,获得有关该景区的高频词,并用微词云网站生成高频词云图(见图2)。词频数据语义聚焦于空间的文化符号属性与价值表征,例如“水墨画”表征物质空间的视觉感知,指向徽派建筑与山水环境的诗意融合;“商业化”揭示社会空间的功能异化,反映旅游开发进程中空间功能与原生文化形态的张力关系;“古建筑”与“徽派”则直接锚定建筑遗产的历史性与地域性特质。

同时,通过分析网络评论中的高频词汇,并结合前文所述的空间感知维度,可以初步识别并提取出西递和宏村建筑文化遗产空间感知的表征。西递和宏村的物理空间主要体现在建筑遗址、自然景观、物产特色、文化活动与设施四个核心方面,这是对皖南建筑空间最直接的感知与评价,展示了皖南地区独特的建筑风貌与自然风光。西递和宏村精神空间价值感知则以民俗技艺、逸闻轶事、价值观念、环境氛围作为重要表征,是向外界传递其精神内核的重要途径,加深了人们对这两个古村落文化底蕴与精神内核的理解。此外,西递与宏村的社会空间价值感知则由社会交往、精神价值、身份归属三个重要表征构成,古村居民与自然环境的和谐共生,以及价值观念的传承与发扬,均彰显了其独特的社会价值属性,有利于当地社会共同体凝聚力与向心力的形成(见表2)。

图2: 西递、宏村建筑文化遗产空间评价高频词识别

2.空间价值感知与表达的内容锚定分析

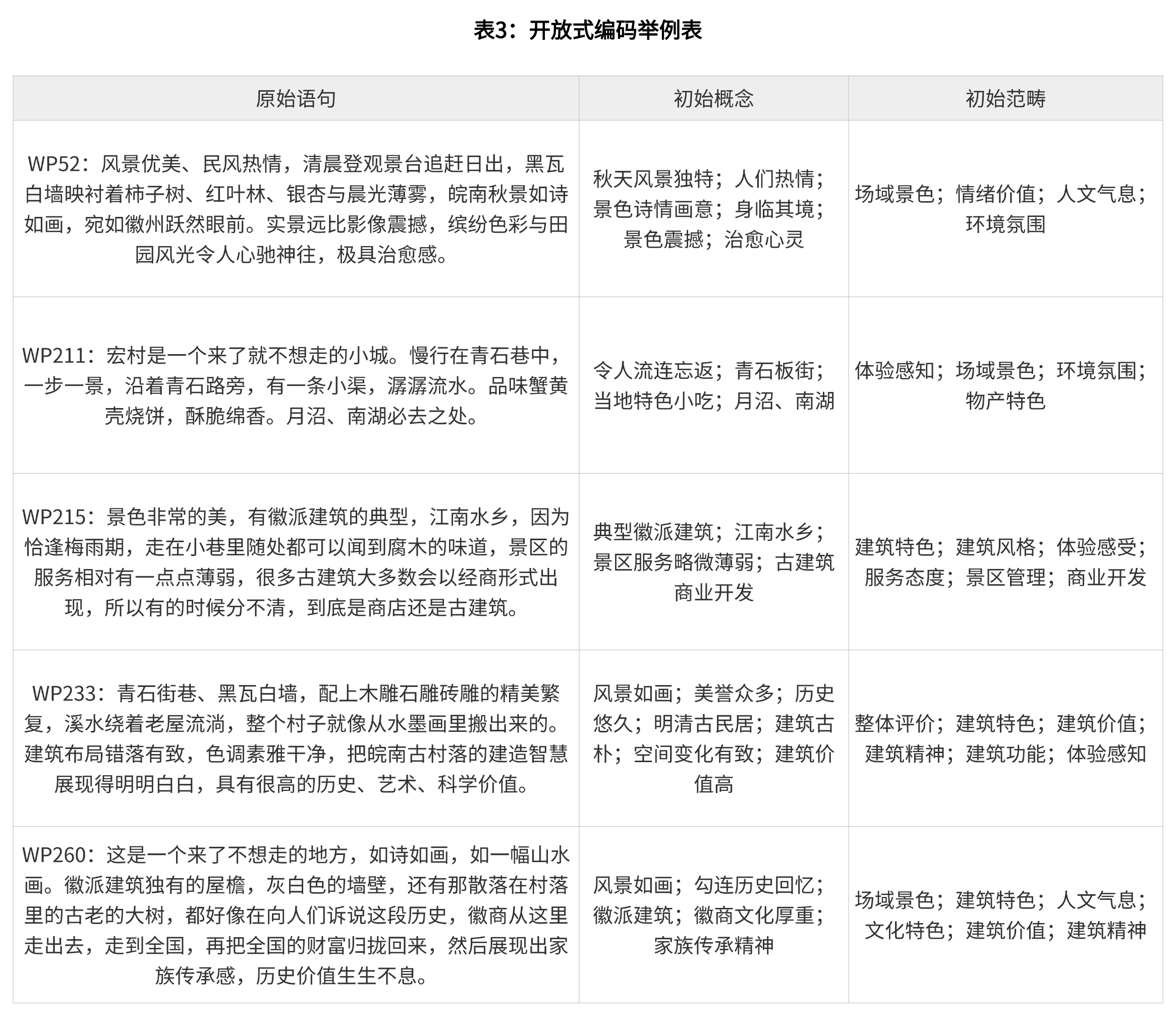

空间价值感知与表达机制主要通过扎根分析生成,开放性编码阶段初步构建西递和宏村建筑文化遗产的空间构成要素,主轴编码阶段提炼空间核心文化内涵,选择性编码阶段深化空间内容,构建乡村建筑文化遗产空间价值感知与生成的内在机制即研究结果。

(1)开放性编码。开放性编码是基于网络文本的概念化过程,旨在提炼出初始的范畴(详见表3)。该过程要求首先从原始文本中筛选出涉及游客对西递、宏村建筑文化遗产空间感知体验的相关内容,提取信息后将原始文本词汇浓缩为初始概念。其次,根据这些初始概念之间的语义特征和逻辑联系,将它们归并到同一类属中,从而进一步提炼出24个初始范畴,如整体评价、游玩质量、物产特色、民俗手艺、体验感知、商业开发、人文气息、情绪价值、空间密度等(详见表4)。

(2)主轴编码。主轴编码是对“概念”范畴化的过程。首先需梳理初步范畴之间的关联,根据前文空间感知表征形成副范畴,再对其进行重新组合和聚类,提炼出更加凝练的主范畴。旅游行为感知过程中心流体验表现为游客完全为空间内的事物所吸引而沉浸其中,达到一种专注的状态,这是游客在空间中的直接感知,因此将地理位置、场域景色、建筑特色、建筑建设、场域活动、公共设施、物产特色凝练成建筑景观和人文活动两个副范畴,进而提取归纳为空间心流体验主范畴。价值导向理论认为社会和个体都有偏好的价值取向,这是一定范围内空间内的集体感知,因此将建筑精神、建筑价值、民俗手艺、体验感知、服务态度、空间密度、人文气息、情绪价值、环境氛围凝练成空间氛围和人文价值两个副范畴,进而提取归纳为空间情感认同主范畴。对空间的有效利用包含人对环境有意识的控制,目的在于实现社会公平,在主客体互动中能够实现社会价值传承,因此将建筑功能、建筑附加值、景区管理、商业开发、建筑保护、公共服务、整体评价、游玩质量凝练成保护开发和社会传承两个副范畴,进而提取归纳为空间精神延伸主范畴。

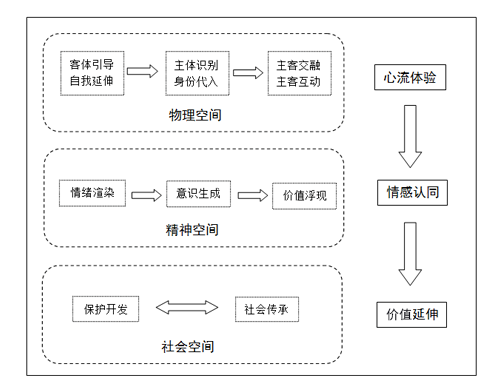

(3)选择性编码。选择性编码是一个更为深入的抽象与提炼过程,它基于主范畴之间的内在联系,进一步构建出贯穿整个研究的逻辑关系线。在此阶段,依据主范畴的基本内涵构建出西递、宏村建筑文化遗产空间价值感知与表达的逻辑过程(见图3)。

1.起点:物理空间的直观体验

在物理空间中,建筑景观等客体可以引导主体产生对周边环境的初步感知。主体通过辨识外界信息将自身的身份代入空间之中,从而触发主体与客体间的互动,此时空间心流体验主要表现为对外产生知觉和感觉。西递、宏村建筑文化遗产空间中,古民居、牌坊、水系及石桥等标志性建筑元素共同构成了展现徽派建筑风格与布局美学的物理空间。这些实体建筑不仅是居住空间,更是文化符号的载体,直接作用于游客的视觉、听觉及触觉等感官层面,为游客带来初步的空间感知。同时,在物理空间中,传统节庆、民俗表演及手工艺展示等活动以动态形式呈现,为游客营造了一种沉浸式的文化体验场景,使游客能够直观感受当地的生活风貌。在这一互动过程中,游客经历从外在感知到内在感受的转变,形成一种连续且流畅的心理体验。这种体验不仅增强了游客对空间的整体感知,还促进了对空间深层次文化价值的理解和认同。

2.深化:精神空间的情感认同

空间中自然流露的生活情态与生产方式,悄然作用于主体的情感变化,催生出一系列富含象征意义的意识与价值观念,而无意识的情绪也慢慢凝聚,形成了对空间独特的情感认同。游客作为这一过程中的主体,通过游览、参与及观察等活动,将自己的个人身份与文化背景代入空间之中,与建筑景观、人文活动等客体发生互动。这种互动促使游客产生深层次的情感反应,如敬畏、喜爱、怀念等复杂而深刻的情感体验。人们在空间中得到的文化熏陶与情感体验,进一步促使人们对西递、宏村的空间产生情感认同,进而形成对徽派文化、历史传承等价值观念的认同和尊重。与此同时,空间中无处不在的符号元素——无论是建筑符号还是文化符号,都成为游客理解并内化当地文化价值的重要桥梁,促进了游客对当地文化价值的理解和内化。

图3: 西递、宏村建筑文化遗产空间价值感知与表达的逻辑过程

3.升华:社会空间的价值延伸

社会空间作为物理空间与精神空间的延伸形态,其形成与发展建立在人们对空间保护与利用的积极互动之上。在这一过程中,人们对空间的保护与利用不仅仅基于单一维度的考量,还实现了物质与精神层面的多维度扩展与融合,旨在构建一个和谐且充满活力的空间生态,从而实现空间的平衡与再生产。政府、社区、游客以及各类文化机构等多方主体在这一过程中扮演着至关重要的角色,例如通过制定保护政策、推广文化旅游、发展文创产业等方式不断寻求空间内部各要素之间的平衡关系,确保文化遗产的可持续发展。同时,通过创新性的保护与利用方式,提升建筑文化遗产的吸引力和影响力,激发空间的活力与创造力,实现空间的再生产与更新。

四、研究结论及建议

乡村建筑文化遗产空间的价值通过主体与空间之间的互动得以彰显。主体对空间的感知是空间意义产生的驱动力,而空间则由主体的多样活动及改造实现再生产。本研究以西递和宏村为具体研究对象,在构建的乡村建筑文化遗产空间感知要素及维度框架上,提炼空间价值提升的向度。基于前文分析,提出以下四个关于乡村建筑文化遗产空间优化的方向:

(一)全面保护与传承空间遗产的物质与人文内涵

乡村文化遗产空间的横向与纵向构成基础是物理空间和精神空间,因此首先要保护和传承空间内的物质与非物质遗产内容。在保护与传承地域传统的乡村建筑文化遗产时,要从多要素的相互关联、多层次的整体保护和分地域的详细定制等视角统筹特色村镇,注重遗产地与周边自然环境的和谐共生,实施多层次、系统化的整体保护策略,并通过口述历史、文献研究、民俗活动复原等方式,深入挖掘并传承遗产地独特的历史故事、民俗风情、宗教信仰等非物质文化内容。

(二)深化符号系统的场景化建构

乡村建筑文化遗产的空间价值感知依赖于符号系统的具象化表达,需通过多维度场景建构将抽象文化内涵转化为可体验、可传播的实体形态。首先,应强化符号的沉浸式叙事能力。例如,针对徽派建筑中“马头墙”的防火功能与宗族象征意义,通过三维动态模型还原其营建过程,并结合语音解说与触觉反馈技术,使参与者身临其境地感知“墙脊如马首昂立”的空间美学与“五岳朝天”的礼制隐喻。其次,需通过多感官设计激活符号的在地性关联。以西递“四水归堂”水系为例,可在庭院中嵌入声光装置,模拟雨季水流汇聚的动态场景,配合徽州民谣背景音效与环境的草木清香扩散系统,构建“天人合一”生态智慧的沉浸式体验场域,动态优化场景叙事逻辑,确保符号解码的深度与连贯性。

(三)融合审美设计实现社会空间再生产

社会空间作为人们日常生活、文化交流与传承的重要载体,超越了单纯的物质层面,是建立在物质空间与精神空间深度融合基础上的更高维度的空间形态。这一空间不仅承载着历史的记忆与文化的精髓,更是连接过去与未来、传统与现代的桥梁。在尊重与保护文化遗产原始风貌与核心价值的基础上,应当积极探索现代设计理念的融入方式,对文化遗产进行富有创意的改造与升级,引入绿色建筑与环保材料来优化空间环境等,使其更加贴合当代社会的审美标准与功能需求,提升文化遗产的吸引力与影响力,实现其经济价值与社会价值的双重提升,激发当地社区的文化自信与自豪感,推动文化的传承与创新。

(四)平衡商业气息与生活气息

在乡村建筑文化遗产空间的实证分析中,商业化与生活化是人们在感知中最为焦灼且矛盾的内容。在保护遗产地原有生活风貌的基础上,要合理规划商业布局,避免过度商业化对居民生活和遗产环境造成冲击。同时,保留并传承传统生活方式与习俗,让游客在体验文化遗产的同时,也能感受到浓厚的乡土气息。商业开发利用时,鼓励发展特色民宿、小型手工作坊等业态,促进社区经济与文化遗产保护的良性互动;鼓励当地居民参与文化遗产的保护、开发与管理过程,通过提供就业机会、创业扶持等方式,让居民从文化遗产保护中受益,增强当地乡村文化的凝聚力与归属感,进而实现商业与生活的平衡与和谐。