记者:肖珊 通讯员:周卉 胡灵

4月28日,庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在人民大会堂隆重举行,我校龚健雅院士被授予全国先进工作者称号。

这份荣誉正是对他四十年来深耕遥感与地理信息科学领域,在理论创新、技术突破及人才培养等诸多方面所作贡献的高度认可。龚健雅凭借科学家与教育家的双重身份,为中国测绘遥感事业的发展作出了突出贡献,生动践行了“把论文写在祖国大地上”的科技报国理念。

破局:从跟跑到领跑的科技突围

“科研不能总是跟在别人后面跑,我们要有自己的创新。”龚健雅常把这句话挂在嘴边。

上世纪90年代,传统地理信息系统(GIS)数据模型固化、表达力不足,成为制约该领域发展的瓶颈。龚健雅敏锐地察觉到这一痛点,率先在国际上提出面向对象GIS理论与数据模型,一举打破矢量与栅格数据割裂的困境,构建起矢量与栅格一体化数据结构以及图形与属性统一表达的面向对象数据模型。1992年,这一成果在第17届国际摄影测量与遥感大会上惊艳亮相,引发国际学界关注,被评价为“为GIS发展提供了新的思路”。

1992年7月,龚健雅在美国华盛顿参加第17届国际摄影测量与遥感大会时,与陈述彭院士、徐冠华院士和留美学者柯英博士的合影。

“当时,国外的GIS软件占据了国内市场,我们只能被动地使用。”龚健雅回忆说,“但我们不甘心,我们要有自己的软件。”基于面向对象GIS理论,他带领团队历经十年艰苦研发,成功打造出国际上首个面向对象GIS软件GeoStar,不仅打破国外技术垄断,更让中国GIS软件在国际舞台上崭露头角,成为该领域的“领航者”,并广泛应用于国土、国防等关键领域,荣获2000年国家科技进步二等奖。

2006年,龚健雅在武汉主持第14届国际地理信息科学与技术大会(geoinformatics2006)。

进入21世纪,全球地理信息共享与互操作面临重重技术壁垒,龚健雅再次挺身而出,提出多源异构空间数据集成模型与网络服务互操作理论,引领GIS从“面向对象”迈向“面向服务”时代。他主持制定我国牵头的首个地理信息国际标准,攻克分布式数据协同与三维可视化难题,研发出二维网络服务平台GeoSurf和三维虚拟地球平台GeoGlobe,后者更是支撑起“天地图”国家地理信息公共服务平台,服务全国百万级应用系统,分别荣获2005年、2010年和2016年国家科技进步二等奖。其主导的“开放地球引擎(OGE)”进一步实现算力、算法与数据的三维协同,为数字中国和数字地球建设奠定基石。

“我们不仅要让中国的遥感技术赶上国际水平,更要超越他们。”龚健雅说。面对新型遥感传感器几何建模与智能处理的技术空白,他提出“双中心投影广义几何成像模型”,以统一数学模型兼容多种投影模式,大幅提升遥感影像定位精度。

基于此,他主持研发我国首颗高分辨率立体测绘卫星资源三号地面处理系统,荣获2013年国家科技进步一等奖;领衔研制全球首个遥感解译深度学习框架LuojiaNet,推动遥感技术迈入智能时代。2024年,其团队研发的“武汉一号”高精度智能遥感卫星成功发射,实现3-5米实时定位精度,达到国际领先水平,标志着我国遥感技术从“追赶”走向“领跑”。

2012年1月9日,龚健雅(右二)与李德仁院士(右三)、张祖勋院士(左二)在山西太原“资源三号”卫星发射现场。

从理论原创到标准制定,从软件突围到卫星升空,龚健雅以“十年磨一剑”的坚守,在GIS与遥感领域三次实现“追赶”向“领跑”的跨越:创立面向对象GIS理论体系,定义地理信息共享国际规则,突破遥感智能处理核心技术。这些成果不仅多次斩获国家科技大奖,更使中国从国际学术会议的“听众席”走向“主讲台”——三度担任ISPRS核心工作组主席以及委员会主席,主持多项全球合作计划。这场贯穿三十年的科技突围,是基础研究与工程实践的深度融合,为全球地理空间信息与遥感技术发展刻下鲜明的中国坐标。

育人:重塑遥感教育的“标准范本”

“为党育人、为国育才,这是我作为教育工作者的使命。”龚健雅不仅在科研上取得了卓越成就,更在人才培养上倾注了大量心血。

2002年,他响应国家战略需求,推动武汉大学创立全国首个遥感科学与技术本科专业,构建“本-硕-博贯通、理工交叉融合”的全链条培养体系,率先破解遥感领域高层次人才匮乏的困局。该专业连续8年稳居“软科世界一流学科排名”榜首,2016年成为全国首批通过工程教育认证的遥感专业,2019年入选国家级一流本科专业建设点。在龚健雅和一批科学家教育家推动下,2022年遥感科学与技术正式获批为国家一级交叉学科,标志着我国遥感教育实现从专业建设到学科体系的历史性跨越。

2023年5月9日,龚健雅院士在学科建设会上作报告。

在育人实践中,龚健雅以“院士天团”课堂重塑教学范式。他与李德仁、张祖勋等六位院士联袂打造《测绘学概论》等特色课程,二十余年坚持为新生讲授学科启蒙课,将“长江流域生态监测”“高精度全球测图”等国家重大科研项目案例融入课堂,激发学子科技报国热情。“每次听院士们的课,都像是在和最前沿的科技对话。”学生们表示,“我们不仅学到了知识,更感受到了科学家们的责任和担当。”

《测绘学概论》教学团队荣获全国教育改革创新特别奖及“荆楚楷模”称号,由龚健雅主讲的《地理信息基础》等课程辐射至同济大学等高校。龚健雅培养的学生中,12人入选国家级人才计划,30余人成长为高校学科带头人或领军企业技术骨干。

2019年教师节,龚健雅院士和学生们在一起。

面对空天信息学科革命,龚健雅推动教育与科技深度融合。他主导成立武汉大学宇航科学与技术研究院,搭建“空天信息智能服务集成攻关大平台”,促进遥感与人工智能等前沿技术交叉创新。为解决国内教材体系空白,他历时多年筹划出版《高等学校遥感科学与技术系列教材》,主编的《地理信息系统基础》等34部教材构建了国内首个遥感本科教育知识框架,被全国150余所高校采用,成为遥感教育的“标准范本”。

报国:锻造自主可控的“中国遥感芯”

“自主创新,是我们这代科研人的责任。”龚健雅院士以自主创新为核心,推动中国遥感技术实现关键突破。

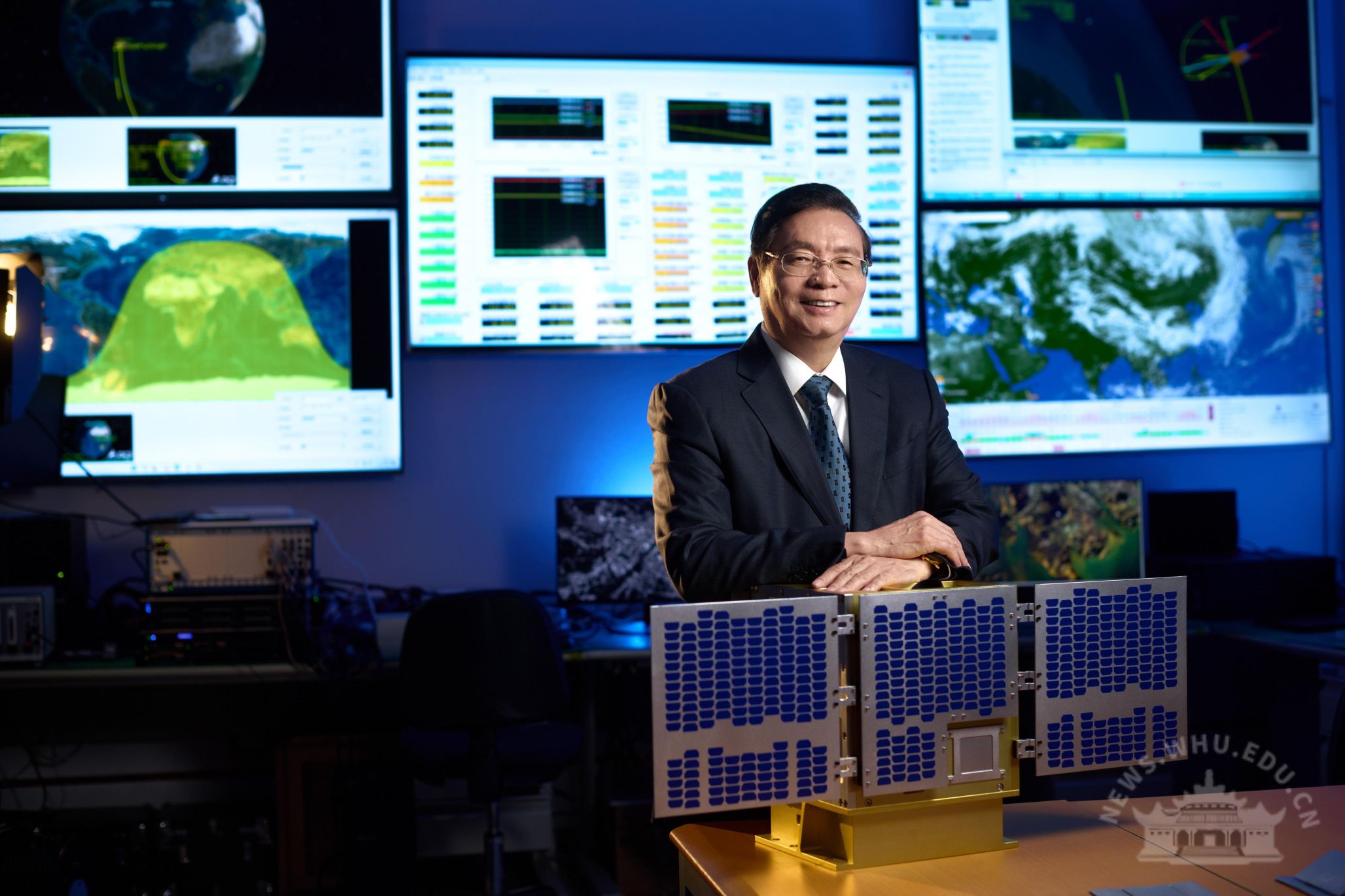

龚健雅院士在实验室。

他主导的全球测图技术系统,通过融合国产卫星数据与智能制图算法,打破国外高精度地形数据垄断,首次实现全球1:5万比例尺地形图自主测绘,支撑“一带一路”重大基建。针对遥感数据“用不好”的难题,他牵头研究陆表智慧化定量遥感理论,研发多尺度协同智能反演技术,将地表参数反演精度提升至90%以上。为突破导航定位技术瓶颈,他提出全球位置信息叠加协议,突破全球位置服务网的米级高精度定位与纳秒级授时。

在遥感卫星智能化领域,龚健雅用高性价比小卫星解决无控制点高精度定位的核心技术问题,实现了优于5米的无控制点平面精度,推动了遥感学科发展和武汉市空间信息产业发展。从全球测图到卫星智能,从定量反演到位置协议,龚健雅以全链条自主技术闭环,将“中国芯”嵌入遥感核心领域,推动中国从技术跟跑者跃升为全球规则定义者,筑牢大国科技自主的遥感基石。

传承:科技创新永不停歇

龚健雅的科研之路始于他的导师王之卓院士和李德仁院士。“我的导师们教会了我什么是家国情怀,什么是科研的责任。”龚健雅说,“他们的言传身教,让我明白了科研不仅要追求前沿,更要服务国家。”

1988年,龚健雅在武汉测绘科技大学摄影测量与遥感系攻读博士学位期间寒窗苦读。

1992年3月,龚健雅毕业博士答辩通过后,与三位导师王之卓院士、李德仁院士和丹麦技术大学的Ole Jacobi教授的合影留念。

在导师们的引领下,他投身地理信息系统(GIS)研发,立志打破国外垄断。他带领团队创立“面向对象GIS”理论,历时七年研发出国产GIS软件GeoStar,终结欧美企业20年技术垄断,被国际学界认可。

“科研不能停,创新不能停。”龚健雅带领团队不断开拓新领域。他主导研发“珞珈系列”遥感卫星,实现亚米级实时定轨,2-3米无地面控制的遥感影像定位;创立全球首个遥感专用AI框架LuojiaNet,让遥感解译从“人工判读”跨入“智能时代”,被国际同行关注。

师道传承更在于育才。龚健雅效仿导师“不拘一格育人才”的理念,培养200余名硕博生,其中1人当选中国工程院院士,10余人成为国家级领军人才。他要求学生“顶天立地做研究”——团队研发的“天地图”平台已成为全国各部委的空间信息的底座,支持了几十万个开发用户;灾害遥感系统在汶川地震、河南洪灾中提供关键数据支撑,践行科技服务国计民生的初心。

“传承就是让国家需求成为永恒坐标。”年过六旬的龚健雅依然坚守在科研一线。两代科学家的接力推动了中国遥感事业的发展,正是源于创新精神的薪火相传:从“受制于人”到“自主可控”,这份传承正驱动中国向“遥感强国”迈进。

龚健雅院士,这位遥感领域的卓越贡献者,用他的智慧、勇气和担当,为中国测绘遥感事业开辟出一片新天地。他的故事,不仅是科研精神的赓续传承,更是科技报国的生动写照。

(编辑:肖珊)