为进一步培育商科学子的家国情怀与专业素养,积极上好理论与实践相结合的“大思政课”,商学院“传承红色基因,立志财经报国”实践队全体成员前往陕甘宁边区银行纪念馆,进行参观学习、调研走访。团队成员们结合专业所长,深入挖掘延安时期的红色财经史,探寻革命时期财经智慧与当今时代经管实践的联结,进一步探究红色财经文化对新时代中国经济社会高质量发展的深远影响与有益启示。

展馆实物勾勒红色财经发展轨迹

陕甘宁边区银行是中国人民银行的前身之一,是在原中华苏维埃共和国国家银行经过长征到达陕北后,改名为中华苏维埃共和国国家银行西北分行的基础上建立的,是中国新民主主义革命史上极为重要的革命根据地银行。从1937年10月1日至1947年11月,边区银行一直是边区政府的金融中心,在党中央的领导下,坚定不移地贯彻执行“发展经济、保障供给”的总方针,有力地促进了边区农、工、商业的发展,有力地支援了抗日战争和解放战争,为根据地的巩固和发展,为中国革命在全国夺取胜利发挥了重要作用。实践队成员们走进陕甘宁边区银行纪念馆,一幅厚重的历史浮雕映入眼帘,“陕甘宁边区银行”几个大字苍劲有力,1937年10月1日与1947年11月23日的日期印记,生动再现了边区银行在战火中诞生与成长的光辉历程。浮雕中镶嵌的“拾圆”等货币元素,生动展现了边区财经事业的发展脉络。通过实物与史料,队员们深刻感受到革命先辈以货币为武器,突破经济封锁的奋斗精神,对“传承红色基因,立志财经报国”的青春誓言有了更深刻的理解与感悟。

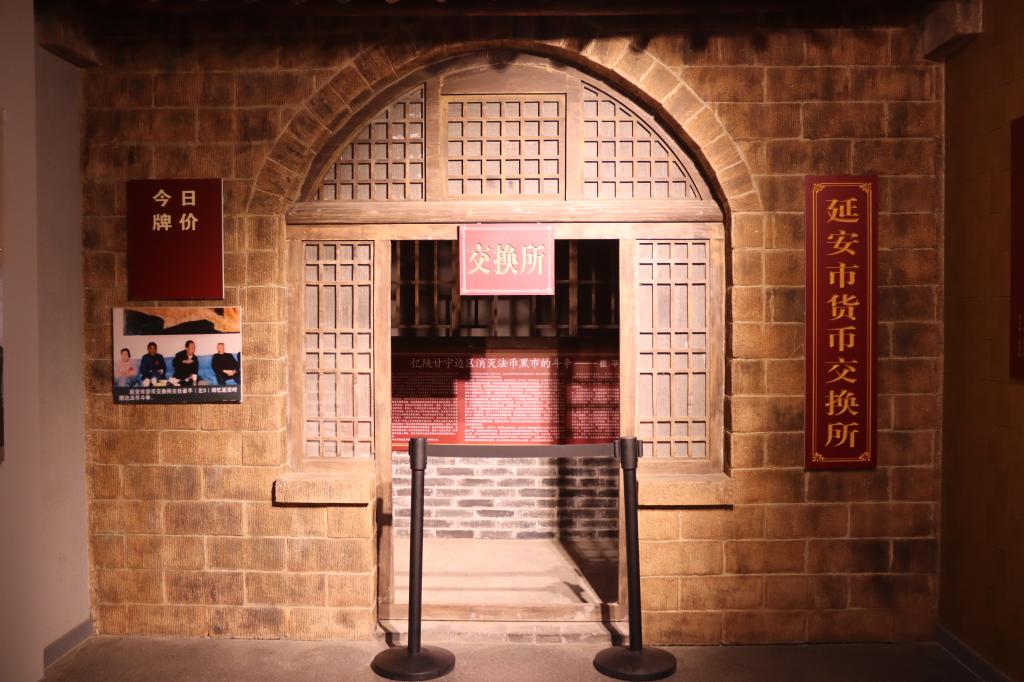

纪念馆内,“延安市货币交换所”的场景复原吸引了队员们的注意。砖石垒砌的窑洞式建筑、“今日牌价”的标识牌,再现了边区财经工作者精准调控货币交换、维护经济秩序的艰辛历程。墙上的照片与文字资料,详细记录了边区银行与法币展开斗争的历史,让队员们对红色财经的实践智慧有了更生动、更直观的认识。

史料数据解码红色财经智慧内核

实践队成员对光华商店商品买入卖出统计表进行了深入研究,展板上的一个个数据轨迹清晰揭示了其业务显著发展的历程,充分印证了光华商店在边区经营规模的持续扩大与业务量的稳步提升,同时有力反映了边区经济的蓬勃发展与商业活动的日趋活跃。前期,团队成员们细致研读了相关文献资料中关于光华商店的记载,而陕甘宁边区银行纪念馆内丰富的实物展品则与这些理论内容相互印证。从书本研读到实地调研,成员们对红色财经的认知更加理论化、体系化。曾经在专业书籍里作为抽象概念呈现的“光华商店经营模式”,在眼前真实的旧票据、老账本的印证下变得生动具体。

展陈案例揭示红色财经实践逻辑

参观陕甘宁边区银行纪念馆里“工商贷款”与“机关借款”的展陈,如同翻开一部生动的边区财经实践史。1941年后,边区银行的工商业贷款,精准“浇灌”一批公营骨干企业与私营工业、手工业等,商业贷款助力公营商业发展对外贸易,还为私营商业定制多元放款模式,激活市场活力、繁荣市场经济;机关借款则积极适应各机关、部队、学校开展生产自给运动的需要,发放大量机关借款,为其注入资金“活水”……这些举措,凝结着延安时期革命先辈们坚持全心全意为人民服务的责任与担当。团队成员们纷纷表示,续写财经报国新篇章,需要以史料为镜,深挖其中蕴含的经营智慧与民生逻辑。红色财经的智慧不仅是历史的沉淀,更是指导当下的宝贵财富。作为新时代商科学子,他们决心要把这份从史料中汲取的智慧转化为专业实践的能力,在学科探索中践行精准施策、服务民生的理念,让红色财经的智慧之光在新时代的经管实践中持续闪耀。

立志财经报国,挺膺青年担当

“传承红色基因,立志财经报国”实践队的成员们通过展板文字与照片、实物等,读懂了红色财经服务革命、扎根民生的逻辑与实践,体会到了经济发展应紧扣时代需求,以精准施策激活发展动能,更领悟到了新时代财经类高校青年学子的责任与担当。革命先辈们在艰苦环境中用财经力量托举发展希望,如今团队成员们也将深刻汲取这份智慧与力量,将专业所学与国家发展结合起来,奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。