2024年11月11日,西安电子科技大学退休教师李维东向学校档案馆捐赠《录取通知书》《退伍军人证明》《毕业证书》3件珍贵电子档案。3件有时代印记的档案材料,不仅记录了他个人成长的足迹,也承载着一段关于西电人坚韧不拔、自强不息的精神故事。

正如李维东老师所讲,我们应该编印一本西安电子科技大学校史的读物,印发给每一位学生、每一位老师,让西电师生牢记学校的红色革命历程,让红色基因延续下去。

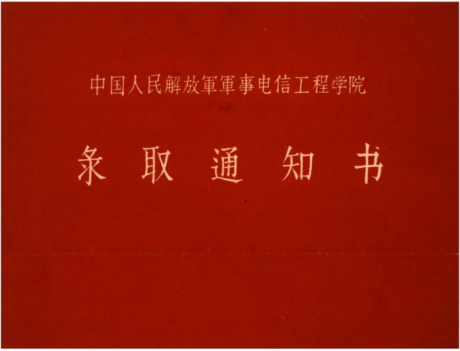

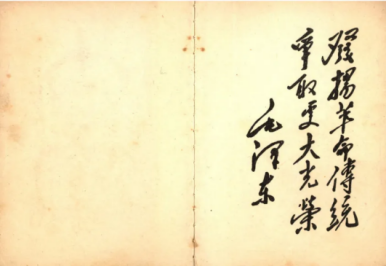

入伍军校 一封珍贵的录取通知书

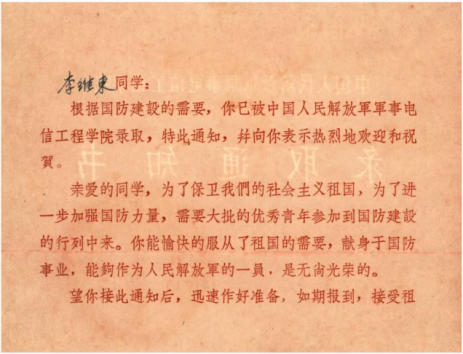

李维东同学:

根据国防建设的需要,你已被中国人民解放军军事电信工程学院(西安电子科技大学前身)录取,特此通知,并向你表示热烈地欢迎和祝贺。

亲爱的同学,为了保卫我们的社会主义祖国,为了进一步加强国防力量,需要大批的优秀青年参加到国防建设的行列中来。你能愉快的服从了祖国的需要,献身于国防事业,能够作为人民解放军的一员,是无尚光荣的。望你接此通知后,迅速作好准备,如期报到,接受祖国交给的重要而光荣的学习任务,努力将自己炼成为红、专、健全面发展的国防科学技术干部,为建设一支优良的现代化的革命军队,贡献自己的力量。

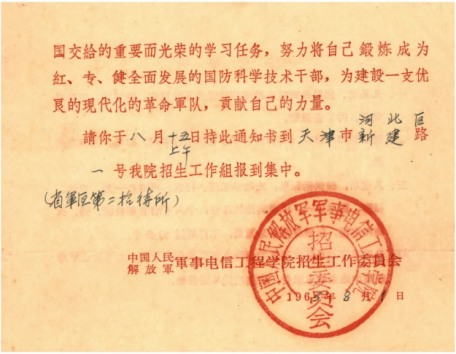

请你于八月十五日上午持此通知书到天津市河北区新建路一号我院招生工作组报到集中。(省军区第二招待所)

中国人民解放军军事电信工程学院招生工作委员会

1965年8月1日

▲李维东《录取通知书》(西电档案馆馆藏)

接到这份喜讯,年仅20岁的李维东正式入伍,部队番号总字411部队。李维东从此成为1系651班一名光荣的解放军,怀揣着对未来的无限憧憬,迎接着即将到来的军校生活。

李维东幼年经历了战火年代,成长于中华人民共和国发轫之初,对于入伍的向往,成为他人生一粒萌芽的种子。在这一刻能够进入这样一所享有盛誉的工程技术学府,无疑是对他才华与努力的最好肯定。西军电,这所由毛泽东等老一辈革命家亲手创建的学校,不仅是中国高校中最具红色根脉的学府之一,更以其深厚的工程技术底蕴,吸引着无数渴望知识、渴望改变命运的青年学子。

1966年3月,入学仅半年,1系651班学员在时代背景之下,响应国家号召,毅然决然地踏上了前往榆林的社教活动之路。那时的榆林,条件艰苦,自然环境恶劣,但这一切未能阻挡李维东与同学们前进的脚步。他们深入农村,与农民同吃同住同劳动,用实际行动诠释了“全心全意为人民服务”的办学宗旨。

▲1970年7月,西北电讯工程学院1-651班毕业留念(西电档案馆馆藏)

当询问起年近八旬的李维东教授,什么是您最难忘的军校回忆。李维东老师说道:“1651班的同学们对榆林很有感情,毕竟在那待了整整半年,当时在那里和农民同吃同住劳动,大家都希望能够再去一趟那个令所有人魂牵梦萦的地方。2015年在西安同学聚会的时候,全班88个同学来了50多个人,这是所有聚会中来的人最多的一次,连家属加起来将近90个人,我便带着40多人到榆林去了。”

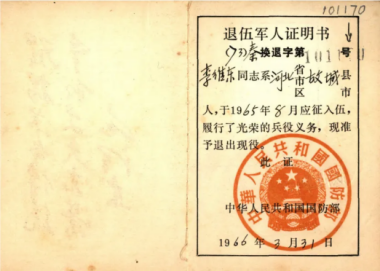

改制退伍 一封光荣的退伍军人证明

(73)秦换退字第101170号

李维东同志系河北(省/市/区)故城(县/市)人,于1965年8月应征入伍,履行了光荣的兵役任务,现准予退出现役。

中华人民共和国国防部

1966年3月31日

▲李维东《退伍军人证明书》(西电档案馆馆藏)

1966年4月1日,遵照党中央的决定,学校改为地方管理体制,不再列入军队序列,全体师生脱下军装。

1965年9月16日中央军委办公厅转发军委251次办公会议的决定,军事电信工程学院等3所院校改为地方建制,于1966年1月1日执行。由于时间紧迫,经请示军委批准,延期于1966年4月1日实行,同时将中国人民解放军军事电信工程学院更名为“西北电讯工程学院”。

脱下军装,对于向往成为一名军人的师生来说,这是一项非常艰难的决定。

在即将前往榆林的前一夜,李维东等一众学员便亲手摘下了象征着军人荣誉的领章和帽徽。帽徽、领章可以摘下来,一颗革命红心永不变!

受时代背景的影响,学校长时间停课。复课时,1系651班在班主任王克应同志的组织之下,学员们集中在阶梯大教室,教员按班授课。当年1-651班的教室,就在老校区主楼二层西北角(今Ⅲ237)。

由于教学大纲调整,65级开设《脉冲技术》,由保铮教授授课。每当上课时,保铮教授意气风发的讲授,饱满的热情和深厚的学术底蕴,深深地吸引着每一位同学,带动着大家积极投入到知识的海洋中。高年级学员求知若渴地赶来聆听保教授亲自授课,阶梯教室总是满员,连过道和后面都坐满了学员。

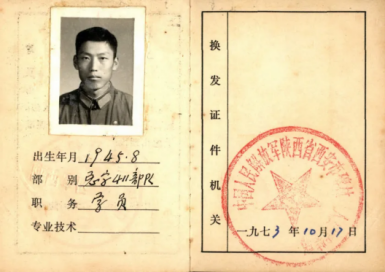

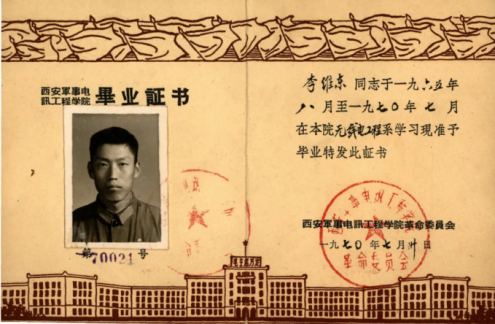

留校任教 一封难忘的毕业证书

李维东同志于一九六五年八月至一九七〇年七月在本院无线电工程系学习,现准予毕业特发此证书。

西安军事电讯工程学院革命委员会

一九七〇年七月卅日

▲李维东《毕业证书》(西电档案馆馆藏)

1970年,李维东从西北电讯工程学院毕业,留校任教,在101研究室工作。期间,参与了流星余迹通信研制。

▲西军电1-651班同学毕业30周年纪念(西电档案馆馆藏)

1965年,第一套流星余迹通信系统(代号:HX-101A)研制成功。1973年,二代机HX-101B研制成功。随后三代机HX-101C、四代机HX-101D研制成功。

▲101研究室人员在做实验(左一付宏深、左二李维东、左三张世稳、右二刘增基、右一林森)(西电档案馆馆藏)

1976年,距离一代机研制成功已经过去整整11个年头。在当时,关于流星余迹通信系统的研究仅仅停留在理论层面,其是否能够在战时有效,一切还是未知。

1976年10月,通信兵部组织3代机、4代机去西北核效应试验,效果非常理想。年仅34岁的李维东参与这一次激动人心的试验。

1978年3月18日,“流星余迹与电离层散射通信设备”作为重大科研成果荣获第一届全国科学大会奖。

▲1978年,党和国家领导人接见全国科学大会的代表。西电保铮、包州、金有巽等5人被接见(西电档案馆馆藏)

▲1978年,学院为先进集体单位代表颁奖(西电档案馆馆藏)

4月23日,在陕西省召开的科学大会上,“流星余迹与电离层散射通信设备”项目组被授予“先进集体”光荣称号,同时奖给“流星余迹与电离层散射通信”项目组努力攀登世界科学技术高峰锦旗一面。

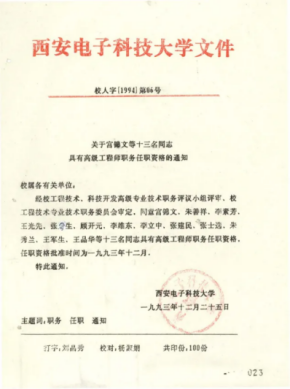

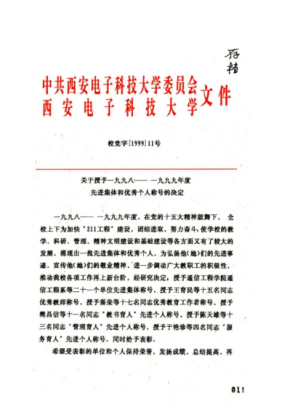

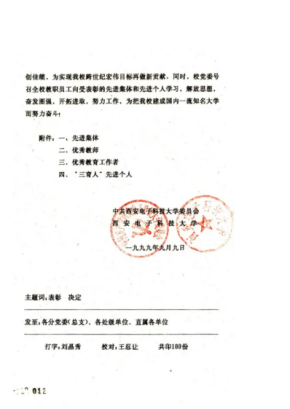

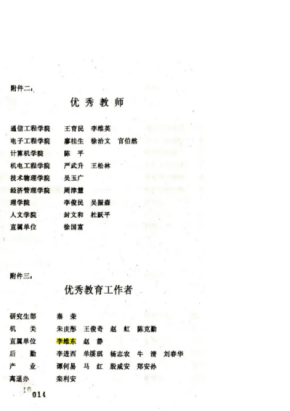

同一年,李维东被提升为助教。1979年,提升讲师。1994年荣获高级工程师职称。1999年,荣获1998-1999年度“优秀教育工作者”称号。

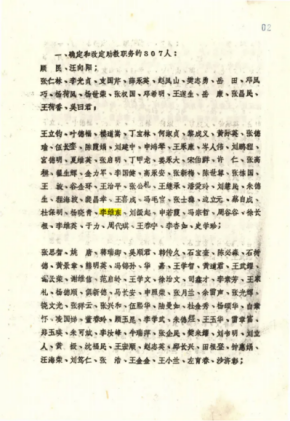

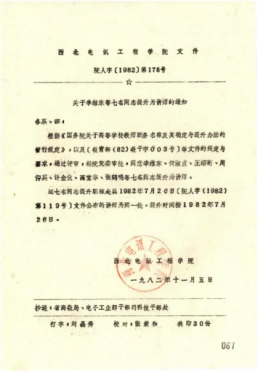

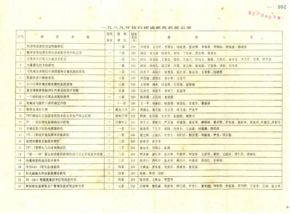

▲关于确定顾民等307名同志助教职务的通知(西电档案馆馆藏)

▲关于李维东等七名同志提升为讲师的通知(西电档案馆馆藏)

▲关于宫锦文等十三名同志具有高级工程师职务任职资格的通知(西电档案馆馆藏)

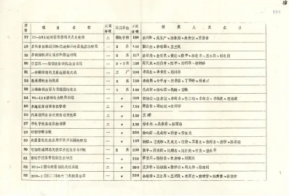

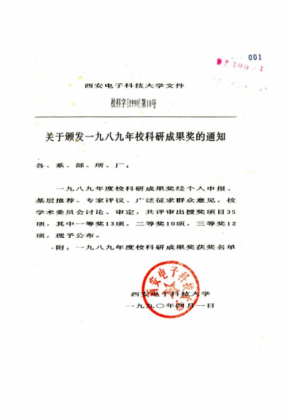

▲关于授予1998至1999年度先进集体和优秀个人称号的决定(西电档案馆馆藏)李维东深耕科研,参与的秦皇岛石油罐区测控系统研究获得原电子工业部一等奖;参与的轻型快速通信获总参二部二等奖。1988年,参与的wQ-114移动电台数传终端,荣获一九八八年校科研成果奖一等奖。1989年,参与的轻型快速通信设备性能样机,荣获一九八九年校科研成果奖一等奖。1996年,参与的战术通信网络护毁性测度算法及应用研究,荣获一九九六年校科研成果奖二等奖。

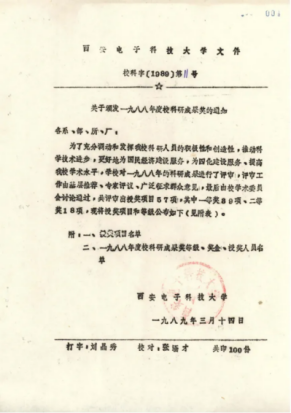

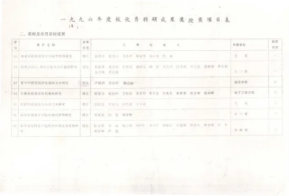

▲关于颁发一九八八年度校科研成果奖的通知(西电档案馆馆藏)

▲关于颁发一九八九年校科研成果奖的通知(西电档案馆馆藏)

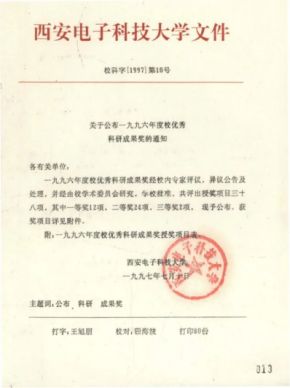

▲关于公布一九九六年度校优秀科研成果奖的通知(西电档案馆馆藏)

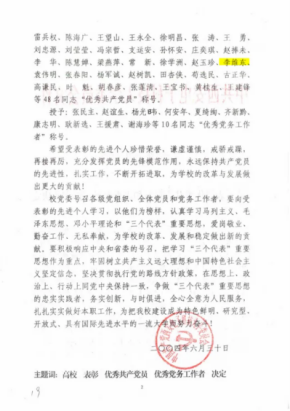

1997年,组织上决定派李维东到《西安电子科技大学学报》编辑部工作。短短几年耕耘,2000年《学报》即进入美国工程索引(EI),在他任职期间,《学报》还先后两次获得原电子工业部一等奖,一次获得教育部三等奖。2001年,李维东获得编审职务任职资格。2004年,李维东荣获“优秀共产党员”称号。2005年8月,李维东正式退休。

▲关于表彰优秀共产党员和优秀党务工作者的决定(西电档案馆馆藏)

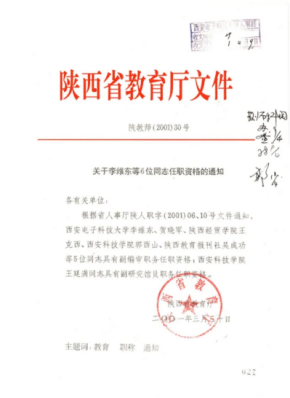

▲关于李维东等6位同志任职资格的通知(西电档案馆馆藏)

几经更名 数载风华

西安电子科技大学的历史与中国革命事业的发展紧密相连,它伴随着中央红军的北上征程,为中国革命事业做出了不可或缺的贡献。1949年10月1日,中华人民共和国成立。仅在1个月后的11月27日,华北军区电讯工程专科学校更名为中央人民政府人民革命军事委员会工程学校,举办开学典礼。在此期间,学校经历了多次重要的合并与调整:1949年7月,中央机要干部学校东北二局干训队并入;1950年9月5日,华东通校的277名师生也调入了军委工校。1952年2月,大连工学院电讯系同样被纳入军委工校的怀抱。

随后,军委工校被分为三部分进行发展。其中,技术部于1952年4月与北京技术干部学校合并;机要部分则分别设立了南京、长春两个学校;而主体部分则在1952年6月至1952年9月期间,更名为中国人民解放军通信工程学校。1952年9月至1955年1月期间,更名为中国人民解放军通信工程学院。在此期间,学院又接收了来自解放军第二通信学校(西南通校)的390人和高级通校文化大队的调入,同时也有报务队373人迁往华北通校。

随着时间的推移,学院的名称也多次更迭。从1955年1月至8月,它被称为中国人民解放军军事通信工程学院;之后从1955年8月至1958年1月,更名为中国人民解放军通信学院;再到1958年1月至1960年1月,被称为中国人民解放军通信兵学院,期间南京雷达学校工程班也于1958年4月调入。

1960年1月至1966年4月,学院更名为中国人民解放军军事电信工程学院。在此期间,它还经历了与中国人民解放军通信兵学院的互动调整,包括工程系的调往与指挥系的调入,以及九〇四工厂的分出等。同时,学院内部也进行了系别的调整与重组,与中国人民解放军雷达工程学院之间进行了多次的系别交流与互换。

1966年4月至1988年1月,学院更名为西北电讯工程学院。在此期间,1979年4月,还有97名西电教师干部被调入桂林电子工业学院。最终,在1988年1月,学院正式更名为西安电子科技大学,开启了新的发展历程。

▲西安电子科技大学部分历史沿革图(1949-1988)

个人简介

李维东,男,1945年出生,1979年加入中国共产党。1965年考入我校一系无线通信工程专业,经过5年的学习,于1970年毕业留校,在101研究室从事教学科研工作,这一干就是27年。期间,参加了几个重大科研项目:一毕业,在老一代科学家的带领下参与流星余迹通信课题组的科学研究,经不懈努力,该项目获得首届国家科学大会奖;参与的秦皇岛石油罐区测控系统研究获得原电子工业部一等奖;参与的轻型快速通信获总参二部二等奖。