时间·空间·人:2025中韩国际工作营在蓉启幕共探非遗数字化赋能城市更新—— 成都大学中国-东盟艺术学院美术与设计学院联合韩国国民大学举办2025中韩国际工作营学术实践

为促进中韩及东盟国家在城市文化研究、设计创新与人文交流领域的深度合作,6月30日,成都大学中国-东盟艺术学院美术与设计学院与韩国国民大学联合举办2025中韩国际工作营-2025ChengduCityWalk,围绕艺术设计学科“新文科”国际化人才培养新路径展开相关工作。

来自韩国国民大学、弘益大学、祥明大学、清华大学、浙江大学、中国传媒大学、广东工业大学、湖南大学、青岛科技大学,武汉科技大学,吉林动画学院,大连艺术学院,昆明理工大学,福建师范大学等十四所高校的专家、学者和师生代表参加工作营,成都大学中国-东盟艺术学院美术与设计学院百余名师生代表参加开幕仪式。仪式由韩国国民大学TED联合博导张完硕主持。

论坛现场

成都大学中国-东盟艺术学院美术与设计学院副院长代钰洪向与会专家学者表示热烈欢迎。他指出,本次工作营以成都这座千年古城为实验室,依托韩国国民大学"设计驱动城市更新"的前沿体系,融合成都大学"非遗数字化传承与保护"的学科优势,共同探索"空间叙事+数字人文"的跨学科新范式。工作营通过"城市论坛-田野调研-成果研讨"的三阶段学术活动,促进中韩设计学科资源的深度合作,推动艺术设计学科服务社会发展的创新实践。

代钰洪致辞

张完硕指出,本次活动汇聚了中韩两国设计学界的专家学者与青年学子,将围绕"时间、空间与人"的核心议题展开深入探讨。

张完硕主持

清华大学未来实验室首席研究员、教授郑址洪强调,真正的适老化设计需超越基础的功能性满足,应深刻理解老年群体的生理变化、心理需求和社会连接渴望。其研究聚焦于利用智能技术,如物联网、情感计算、自然用户界面构建更自然、温暖、无障碍的人际交互环境。

郑址洪发言

代钰洪围绕“手作、工艺、算法、美学”四个核心维度,深入剖析了人工智能生成内容(AIGC)技术对传统工艺领域带来的深刻冲击与重构机遇。他指出,技术一方面可能对依赖“手作”经验和身体感知的传统工艺主体性构成“消解”风险;另一方面,也为工艺的形式创新、效率提升与传播拓展提供了强大工具,成为工艺传承与发展的“重构”力量。

代钰洪发言

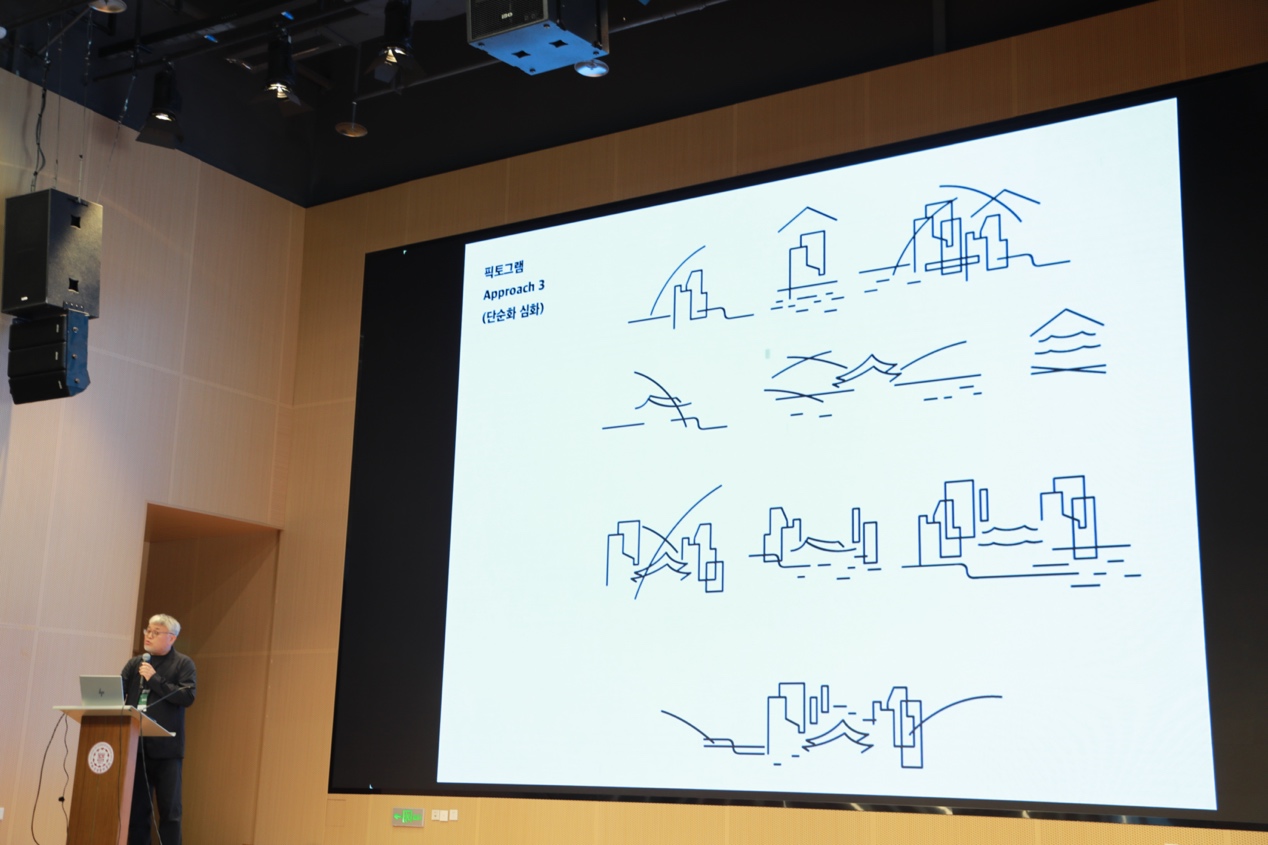

韩国国民大学TED教授郑镇烈深耕城市服务设计领域,他提出应将城市本身视为一种动态的、可被感知的“经验”,而非静态的空间容器。他指出,城市视觉系统的视觉元素和信息呈现方式不仅承担着基础的导航功能,更在潜移默化中塑造着市民和游客对城市的认知、情感与记忆,是塑造城市品牌和提升日常体验的重要触点。

郑镇烈发言

弘益大学教授安晟喜重点分享了设计案例《迈向银发之旅:MZ世代的银发体验转化为地方旅游内容》,她阐释道,这种“跨代共情设计”不仅深化了青年对银发群体的认知,更将收集到的情感数据与行为反馈,通过AI分析转化为具有情感深度的地方文化旅游内容,赋能地区文旅产业的差异化发展。

安晟喜发言

青岛科技大学传媒学院教授杨建华教授以“ISMA-国际学生媒体艺术节2017-2025:跨文化对话的六年实践”为题发表演讲。ISMA的五年足迹不仅是地理空间的延伸,更构建了青年艺术创新的‘韧性网络’——在差异中寻找共识,于地缘间编织对话。

杨建华发言

韩国国民大学TED教授李譓敏提出,城市漫步的本质是生活化内容的沉浸式体验,而设计者的核心任务是通过内容用户体验思维,将物理空间中的文化碎片转化为有温度的数字叙事。同时,李譓敏在会上详细介绍了工作营的执行流程。

李譓敏发言

本次“2025中韩国际工作营—2025ChengduCityWalk”以“时间·空间·人”为轴心,通过前沿学术研讨与深度田野实践,开启了中韩设计学界对城市更新与文化传承的协同探索。工作营不仅搭建了知识共享的国际化平台,更以成都为鲜活样本。当设计成为连接时间与未来、空间与人的桥梁,城市便不再只是地理坐标,而升华为承载集体记忆、激发文化创造的永续生命体。此次中韩合作播下的种子,必将在东亚设计教育协作与可持续城市发展的土壤中,生长出更具韧性的文明风景。

与会专家、学者合影