近日,中国人民大学化学与生命资源学院副教授霍正洋与韩国延世大学院士Kim Sang-Woo在国际权威期刊《Nature Reviews Clean Technology》上发表题为“Contact electrification-induced personal sanitation”的重要评述文章。该文章创新性地提出了系列无需外部供能、不依赖化学药剂的小型消毒装置,可有效弥补贫困地区市政消毒体系覆盖不足的问题,为居民健康安全提供有力保障。作者系统梳理了适用于不同场景的消毒器件类型、绿色抑菌机制及环境能量收集方式,为基础设施薄弱的离散社区及应急救灾情境下的生活安全保障提供了新思路。

病原微生物感染严重威胁居民健康。现有病原微生物控制技术(如集中式水处理系统)需依赖稳定电力或持续化学品投入,导致在市政基础设施薄弱的贫困地区,病原微生物的感染风险更高。通过接触起电原理产生的摩擦静电,有望在不依赖稳定电力或化学药剂的情况下实现消毒,是一种潜在的零供电、零投药个人卫生解决方案,可为电力匮乏社区提供抵御病原微生物感染的新途径。任何两种材料接触时均会发生接触起电,值得注意的是,日常活动(如行走和呼吸)中均可通过接触起电产生静电。尽管人体产生的电荷功率密度较低,但足以驱动能耗极低的消毒技术。通过将纳米线、纳米棒等一维纳米材料融入日用产品,可增强材料尖端局域电场,从而将静电用于消毒。随后利用电穿孔技术,通过强电场破坏细菌膜和病毒衣壳,以低能耗实现微生物灭活。

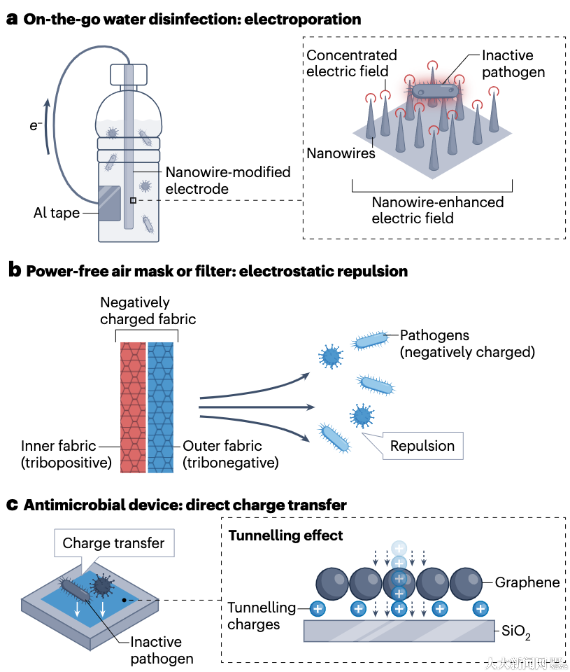

(图1:利用接触起电原理驱动的微生物消毒技术能够实现零供能、零投药的即时消毒)

行走静电驱动便携消毒水瓶。行走时人体表面产生的静电荷通过低电阻通路流动,可积聚于瓶内消毒电极表面的纳米线尖端,从而增强局部电场以驱动电穿孔消毒。在消毒时只需将水瓶(约500毫升)装满水,手握瓶身上用于收集接触电荷的铝箔,步行几分钟后即可灭活水中的细菌和病毒,提供了一种无需电源的便携式水消毒方案。

运动静电阻挡微生物气溶胶接触人体。基于静电作用,可借助带负电荷的功能衣物排斥或吸引靠近人体的生物气溶胶。人体活动时,织物层间摩擦使外层产生负电荷而内层产生正电荷,从而阻挡或捕捉表面带电的微生物气溶胶。该接触起电诱导的纺织品除可用于口罩、防护服和空气过滤器以实现微生物阻隔外,还具有极低的压降(<30 Pa),可广泛应用于地毯、抗菌运动服和医用绷带等消毒场景。

稳定存储电荷实现附着微生物高效消毒。附着于表面的病原微生物仍可导致感染。通过在绝缘基底上分散石墨烯单层,可通过隧道穿梭效应在其下方存储正电荷。当病原微生物附着于石墨烯表面时,会发生电荷转移,导致微生物细胞内电子持续流失、直至死亡。该类消毒器件适用于诊所扶手等高风险位置,只需用商用电池进行一次充电即可提供长达一周的消毒效果,实现自驱动的即时抗菌应用。

文章进一步从材料设计、经济性、耐久性及场景适配性等多方面,剖析了该技术从实验室推向实际应用所面临的机遇与挑战,强调了构建“多级屏障保障微生物安全”体系的重要性,并为保障人民生命健康、响应“健康中国2030”重大科技需求提供了理论与技术支持。

本项目得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金委的资助。

霍正洋: 中国人民大学化学与生命资源学院副教授、生态文明研究院研究员,长期从事水环境生物性污染控制研究,累计发表 SCI 论文42 篇(其中 20 篇 IF>10),以第一/通讯作者在 Nat. Water、Nat. Rev. Clean Technol.、Nat. Commun.、Sci. Adv.、Environ. Sci. Technol. 等国际权威期刊发表文章。主持参与国家自然科学基金、国家重点研发计划青年科学家项目等 10 余项课题。获北京市科技新星、北京市科协青年托举人才、欧盟“玛丽·居里”学者、日本水环境学会国际交流奖等荣誉,任 Water & Ecology 期刊“Water Biosafety & Ecological Health”专题学术编辑,担任 The Innovation、Frontiers of Environmental Science & Engineering等期刊青年编委。